2024-08-31 14:30:50 9

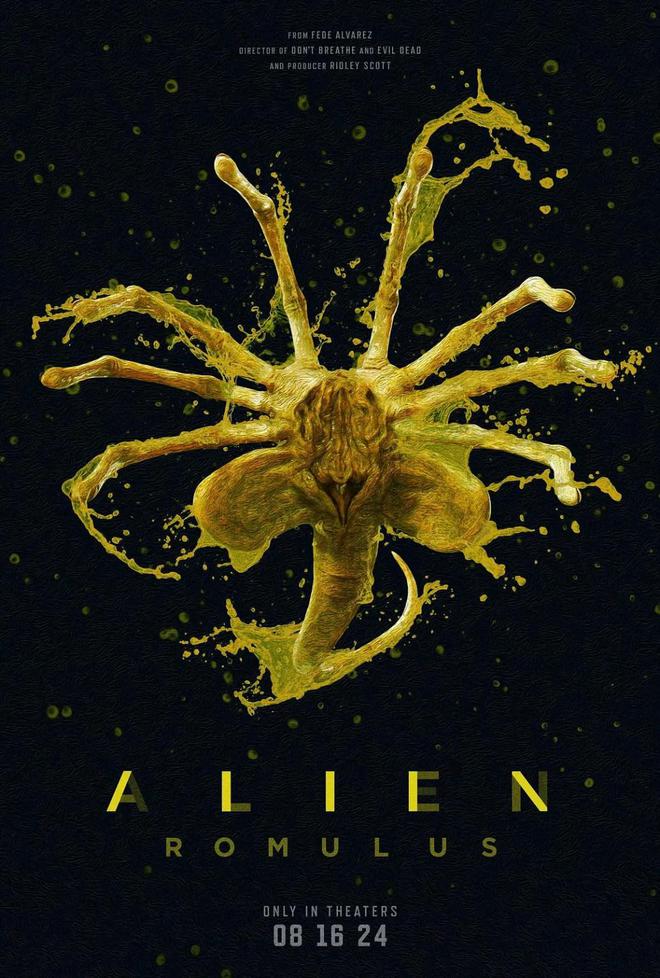

《異形:奪命艦》海報

距離初代《異形》(Alien,1979)問世,迄今已經過去整整45年,這個IP依然爆發出極其強烈的生命力。今年8月上映了新作《異形:奪命艦》(Alien:Romulus)。

在費德里科·阿爾瓦雷茲(Federico Alvarez)的執導下,《異形:奪命艦》更像是導演獻給該系列創始者雷德利·斯科特(Ridley Scott)的一份覓尋(scavenge)禮物,既有致敬原作系列的盜獵,又有發展地圖的遊牧。最後該片透過三重隱跡(triple palimpsests),以較高的完成度達成了對異形故事世界(storyworlds)的延展。

視聽隱跡是觀眾最直觀能感受到的脈絡。在異形正傳系列特效小組幫助搭建的各種模型下,本片成功複寫(récriture)了前幾部作品的飛船佈景、名場景、經典臺詞、故事架構,做到了異形美學的完整承接,甚至可以被當做正傳的超長彩蛋:異形生長的四階段被再度完整呈現、從空間站到服飾的相似性、充滿孤獨感的空鏡構圖、重回第一部的敘事線[1]、蕾恩(Rain Carradine)的遭遇高度致敬蕾普莉(Ellen Ripley)[2]……這使得無論是初次接觸《異形》,還是該系列的深度迷影觀眾,都能快速進入影片構築的恐怖氛圍。

神話隱跡則保證了本片擁有豐富的,可解讀的隱喻內容。影片保持了異形系列的傳統,採用透過命名,來象徵暗示故事走向[3]:本片的副標題是羅穆路斯(Romulus),這也是空間站全名的一部分,另一個區域則是雷姆斯(Remus)。在這個羅馬城(Remoria)的建立神話裡,存在著大量互文字片層疊的後時性(ultériorité):祭祀、強暴、混血後裔、遺棄、野獸撫養、兄弟相爭、雙王共治……它們都在《異形:奪命艦》中以不同象徵符號出現,在進入空間的入口處甚至還印有“母狼育嬰”的浮雕。

風格隱跡讓觀眾在觀影之後,還能被怪誕的異形恐怖再度攝魂。本片再次證實了洛夫克拉夫特(Lovecraft)式的恐怖是如何喚醒蟄伏在人類潛意識深處,最古老的情感——恐懼。《異形:奪命艦》作為相當標準的“一支小隊前往不毛之地探索寶藏遺蹟,遭遇異種怪物襲擊,最後僅存一人講述已發生的故事”[4]結構,自體孤獨與他者主體的共存締造了人類對恐怖的共鳴。這種幽閉空間、神秘異類與敘事巢狀分層的疊加結構,建立起“達爾文式的而非宗教式的”恐怖風格,成為前現代恐怖[5]的代表。

這三重隱跡共同完成跨越時代的驚悚隱跡,讓異形系列高度風格化的藝術恐怖物件(art-horror objects)成為恐怖噩夢長廊中超真實的一環。

如果去探究何種恐懼是最古老、最強烈的存在,洛夫克拉夫特一定會認為是未知:無法探索的神秘空間、非自然的崇高製品、超出人類理解,難以應對的生物體,它們共同組合為一種名為宇宙恐懼(cosmic fear)的情感,四處流竄並狙擊躲在人類大腦深處瑟瑟發抖的理智。

未知空間(開放)作為恐怖的發起者,它以難以辨識邊界的無限視閾讓人類深陷孤獨與猜疑;幽閉空間(封閉)成為恐懼的接收者,讓被追逐的人物無路可逃。

這一看似悖論的開放/封閉空間其實正是福柯所說的異託邦(Heterotopia)。異託邦與其說是空間,不如說是系統,它的啟動能讓其被隔離的同時,還可以進入。太空裡的真空以無窮/無聲的特質,同時兼顧了開放/封閉轉換的功能。它是人類面對異形追殺無法遁形的“空氣牆”,同時也是人類反擊異形將其變為血肉模糊的“卑賤物”的絕地武器。於是“在太空中,沒人能聽見你們的尖叫”成為異形系列的slogan之一,尖叫的主體既可以是人類的呼救,亦可以是異形在被撕碎前的吶喊,而仿生人在死亡前不會尖叫。

在《異形:奪命艦》電影的最後,當蕾恩透過異形新生體的卵上攜帶的強酸腐蝕了飛船的底部後,異形被推到真空裡,整個銀幕沒有任何聲音,沒有聽到人類/異形/仿生人的慘叫,只留下不斷被肢解為血塊的肉身。

讓我們像《異形:契約》裡的仿生人大衛(David)一樣,重新拼湊起這些模糊的軀塊,或曰塊莖(rhizome),把這些異質性的碎片重新組合(re-assemblage),並重新剖解蛋形卵-抱臉蟲-破胸體-成體異形的發育過程。就讓這個生殖滑動鏈上的生成動物(becoming-animal)與生育滑動鏈上的慾望機器(工程師-人類-仿生人-異形)形成絞錯的雙鏈,而其中的沒影點(vanishing point)正是恐怖美學的填充物。

《異形:奪命艦》劇照:異形抱臉蟲

無器官的身體:當蛋形卵綻放出抱臉蟲

《異形》裡的無限太空/幽閉空間站成為老媽智慧系統(Mother)上的扁平線(flatline)擴充套件,成為容納所有情感、生命、死亡的連續統一體的身體。這就是德勒茲所說無器官的身體(BwO)[6]。

BwO是慾望容貫的平面,它的內部一直是肆意流動的本能之力。外在可見的身體只是一個用以確認“力的增強或強度的流動”的容器,其內部任何可能的器官構造都早已在這份衝撞中被破壞。

什麼樣的身體能承載得住這樣強烈且無阻礙的流動呢?就連《異形4:重生》(Alien:Resurrection,1997)裡的逆種體(Newborn)都無法承受,它的身體被通往宇宙的小孔不斷吮吸,最後連頭顱都被碾碎,成為太空肉糜。或許卡朋特(John Carpenter)導演的《怪形》(Thing,1982)可以:狗在變身成為怪形時,凸顯出一種不同身體部分皆撕裂、流向、轉化為怪形的共時性,就是BwO在視覺化下的模樣。

不過,還有一種靜態BwO形態可以,它是扁平線的變體,閉合曲線(closed curve),那就是卵;是孕育異形的本初之一,蛋形卵(Ovomorphs)。

“無器官的身體(BwO),是一個尚未拓展成有機體和器官組織的充實的卵……卵就是純粹強度的介質,是非廣延的間隙,是作為創生之本原的強度0……這個強度性的生殖細胞(germen),其中不存在、也不可能存在有機的再現。”[7]

在德勒茲看來,卵與其內部(力)應被視為兩種不同的專名,只是“一方被包含於另一方之中”,這似乎很難做到。因為對大部分卵生動物來說,我們可以將卵、幼體、成年體視作為同一生命的不同階段。卵只是蛋殼,只是由蛋白質纖維和鈣質結晶物組成的保護層,如何能作為強烈慾望的載體?

不過,對於異形而言就剛好合適。異形繁衍是專性孤雌生殖(obligate parthenogenesis),一“只”異形的生長方式分為四個階段,分別是蛋形卵-抱臉蟲-破胸體與成體異形,但它其實是由三種不同生物接續而成的不連續體,是有機體的對立面,是下一階段發育成功後上一階段就會死亡的生物體。

蛋形卵與它殼內的抱臉蟲(Facehugger)首先是共生關係的兩種生物。蛋形卵本身就是閉合的器官,當有宿主靠近之後,它就會開啟自己頂端四片堅韌的“花瓣”器官,釋放出抱臉蟲,然後進入休眠狀態[8]。

也正因如此,只是傷害蛋形卵並不會直接破壞抱臉蟲。所以在本片中,即便手握M41A脈衝槍的Bjorn對著蛋形卵的入口一通掃射,也只是貫穿出一堆蛋形卵噴射出的強酸性氟基血液(這也是所有異形血液的共性),反而把自己腐蝕為弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的怪誕畫作,尖叫的赤裸生命。

抱臉蟲在異形系列中是最早引發船員恐慌的異形體,這不僅是因為它類似蛛形綱的長相極為噁心,同時還因為它會尋找到宿主,並將體內的屍養寄生性胚胎(其實不是胚胎,而是一種類似腫瘤的物質)注入其身體中。整個過程雖然複雜,但也會在極短時間內完成:它的長尾纏住宿主的脖子,八根很長的手指抱住宿主腦袋,一根可以插入宿主口腔的肉質管開始強行注入。這對宿主來說非常難受,會經歷恐慌、窒息、昏迷、甦醒、胸脹等幾個階段,直到破胸體的降生。

抱臉蟲不具有完整意義上的身體,它更像由幾個看似不相干的器官組成——手指、尾巴、產卵器、氣囊,抱臉蟲的面相部分更是酷似人體的會陰,這個強烈的生育隱喻昭示著以死亡為介質,異形從BwO轉化為OwB(無身體的器官)。

OwB作為“沒有位置的佔據者”,在指向身體匱乏的同時標記縫合存在的雙重銘刻。在齊澤克看來,它是拉康驅力,是可以取代慾望機器的術語,是遊牧本身,是區域性客體[9]。無論是蛋形卵還是抱臉蟲,觀眾/船員在縫合開啟時(卵的張開)才意識到縫合的存在(抱臉蟲與宿主的貼合),這不僅是視覺的(卵表面的光滑)匱乏,也是知覺的(宿主被抱臉蟲麻醉)的匱乏。

所以抱臉蟲沒有主體性,它存活的唯一意義就是生育。在完成“注入胚胎”整個過程之後,它會自動從宿主身上脫落,然後很快失去活性並死亡。所以整個異形的發育過程總共經歷了三次死亡,分別來自蛋形卵、抱臉蟲和宿主自身。我們可以將其認知為符號生物[卵]、創傷生物[蟲]與主體生物[宿]的死亡。而在此期間,按照齊澤克所說,正是“崇高美和可怕怪物所在的位置”[10]:當蛋形卵休眠蟄伏時,它即將帶來的創傷幻象是想象界客體;而當宿主被植入破胸體時,可怕的怪物自始至終一直佔據在身體之中。

異形破胸體與培根的三聯畫

扭曲肉身的立體化:破胸體出生

宿主被迫孕育的過程並不是經過正常的(不可視的)生殖系統,而是以口腔作為臨時的性器官強制介入(可視的)的性倒錯,吞食/生殖的出入口功能被徹底汙染,尖叫也就無從發起。

直到破胸體(Chestburster)降臨在這世間。

“沒有眼睛的修長顱骨、初見端倪的四肢和強壯尾巴的雛形”[11]是破胸體最初的模樣,這也是《異形》系列最初真正讓人感覺強烈恐懼的場景:45年前凱恩(Kane)成為異形系列裡第一個被抱臉蟲附身的角色,也是第一個被破胸體裂胸而出的角色,影片給出的眾角色反應正是當時拍攝時演員的真切反應,尤其是卡維特(Veronica Cartwright)當時直接被嚇出了歇斯底里症,留下嚴重的心理陰影。

演員被驚嚇的畫面放入電影裡,成為電影觀眾驟然看到破胸體反應的預演,這種緊張性僵直症(stupeur catatonique)帶來的尖叫,也變成破胸體子宮“未分化卵子”的人類無法發出任何聲音的代償。

如果說抱臉蟲酷似女性生殖系統,那麼破胸體就酷似男性生殖系統。它將器官/身體的有無關係重新翻轉過來,BwO/OwB的對立概念被打破,變成骨與肉交織的整體,讓身體從一個被剝離的抽象概念重新回到現實之中——肋骨承擔了卵巢的工作,胸腔取代了子宮的功能,所有器官全部錯位,成為“任何地方都紊亂不堪,不停地避開自身的綜合症”[12]。最後,被破胸的人與破胸體共同造就這一根植於身體內的雙重恐懼,知覺上身體被破壞帶來的痛楚,以視覺上整體性被撕裂的恐慌:

“它實施著一種真正的去顏貌(dévisagéification)的操作,從而釋放出某種類似於探頭(têtes chercheuses)的裝置,一路瓦解著層,穿透著意謂之牆,並自主體性的洞之中噴射而出。”[13]

破胸體還有一個設計來源,那就是被弗蘭西斯·培根視為第一件作品的《受難為題三聯畫》(Three Figure Studies at the Foot of a Crucifixion,1944)。這幅三聯畫(triptych)以古希臘三個復仇女神厄裡倪斯(Ερινυες)為原型,在神話中她們姐妹三人非常醜陋,用驚悚的身形面孔不斷追逐著殺人兇手(尤其是血親復仇者),並負責在冥府裡懲罰充滿罪孽的亡靈,成為最讓古希臘人恐懼的神。

培根在1933年畫的《受難圖》(crucifixion)

培根將她們改造為在底座上搖搖欲墜的扭曲肉身,在一片燒橙色(1988年的重繪作改為血紅色)的背景上受難,觀看者難以分辨到底這是復仇者的震懾,還是受害者的痛苦;到底是人的身體擰扭帶來的撕裂,還是獸的驚懼咆哮帶來的動盪。亦有評論家認為,這是二戰期間裡中集中營受害者/創傷軍人的凝結。

就如培根自己所說“我試圖畫出尖叫,而非驚恐”,尖叫的發出器官就是口腔,當破胸體將這種肉身痙攣顫抖具象化之後,它的頭顱/人類的胸口/觀者的尖叫讓肉身/口腔/孔洞的特質在此刻合為一處,這也是培根畫作中經常無緣由地增加很多“黑色孔洞”的再現,“孔洞因面部的扭曲而脫離其原有的位置,成為窺探身體內部的通道,成為肉體扭結變形的聚焦點” [14]。這是人類對自己所“生”異物掘開的“窟窿”的終極抗拒,完成了梅洛龐蒂對他人身體“漩渦”所形成通道的逃逸。

也正因為如此,破胸體在從人體裡破殼而出的瞬間,渾身上下只有嘴這個孔洞。它及其長大成年的異形都沒有眼睛,整個頭部是一派光滑曲面,人類透過視線交換意識的溝通方式被完全阻斷,恰好在《異形:奪命艦》裡,被破胸而出的納瓦羅(Navarro)與後期蕾普莉一樣,是本片裡是唯一的光頭。

《受難為題三聯畫》從知覺上營造被“力的增強與強度的流動”所灌注的,已經完全突破了蛋形卵限制的無器官的身體,這份血肉撕裂性無論以相似構圖出現多少次,都會激發起人類的官能性投射的原初恐懼。所以當納瓦羅的胸口再次破出這個有機抽象(Organic Abstraction)異形時,依然可以讓觀眾極度抗拒。

《教皇英諾森十世肖像》

而被看到的尖叫則出現在他的另一幅畫《教皇英諾森十世肖像》(Study after Velázquez's Portrait of Pope Innocent,1953)中,這也是浮現在電影中所有人類角色與電影外所有觀眾的強烈情感漩渦的合體,“包括驚悚、詫異、不安、疑惑,甚至憤怒”。我們亦完全可以將這兩幅畫放置於同一對位空間中,並認為是被囚禁於寶座上的教皇看到了復仇女神幻化而成的異形,陷入驚懼卻無處逃遁。

《異形:奪命艦》劇照:成體異形畫面

從卑賤物到嵌合體:成體異形的一生

不過,還是有人在面對異形時不會覺得恐慌,哪怕是已經長成嵌合體的異形,只會鎮定自若,甚至在《普羅米修斯》中昭示了第一個異形出自他們之手。

那就是異形系列裡的另一個BwO,仿生人(Androids)。仿生人沒有體溫、不用呼吸,身體內也沒有器官,他們的BwO,並不是來自“力的激盪”而是來自“強度的0”。

以大衛為代表的仿生人,他們的冷漠、理性與反抗,為異形系列帶來了另一層全新的恐怖感:當被造物者反噬造物主之後,人類賴以生存的科學普羅米修斯主義(Scientific Prometheanism)崩塌失效。正如《弗蘭肯斯坦》的副標題“現代普羅米修斯的故事”一樣,追附極端科學樂觀的代價,就是忘了普羅米修斯只是“盜火者”,而非“造火者”。盜來的軀塊被重新組建拼接,將機械體與有機體巢狀,以一種強烈的怪誕(Grotesque)美學最後成為後現代式的拼湊物,這就是異形。

不可能存在、汙穢骯髒與瘋狂暴力成為了H.R.吉格(HR Giger)創造異形這一嵌合體的根本特質,從破胸體生長為成體(Adult Xenomorph)異形都存在這一風格,異形系列每作都會創造出全新不同風格的異形,他們都有尖銳的肢體、光滑的頭部和過長的四肢。

但仿生人阿什(Ash)依然認為,異形是“最完美的有機體,不被良知、歉疚或道德的幻覺所困擾”。大衛更進一步闡釋“異形能夠適應任何環境並生存下來”。在《異形:奪命艦》裡阿什的同型號生化人魯克(Rook),透過人工智慧技術再現當年演員伊安·霍姆(Ian Holm)的面孔,說出了同樣的話“異形的結構完美無瑕,他的敵意也與之匹配”。

不過仿生人在電影裡並非只是以人類的完美形態出現,在每部電影裡都會出現只剩半截身體的仿生人,那正是被異形/工程師所擰斷之後的模樣,從體內裸露出無數條原本應用以支撐行動的電線、電路板和終端。

異形的模樣與仿生人的半截身體共同形成了具有強烈閹割焦慮的卑賤物(Abjection)。

克里斯蒂娃(Julia Kristeva)將卑賤物視為對自我同一性的擾亂,是骯髒物、垃圾物、過期食物的集合體,是不潔骯髒帶來的強烈汙穢與傳染。它是一個被拋棄物,但又無法擺脫的存在:

“不向主人示意就激起一陣排洩,一陣痙攣,一聲喊叫……於是他們看到,我正在以我自己的死亡為代價變成另一個人。在這個‘我’變成他人的過程中,我在猛烈的抽泣和嘔吐中分娩著我……它是想象的怪誕又是真實的威脅……”[15]

這是她描述卑賤物如何僭越本體並將至變成屍體的過程,同時也是人類在懷上異形胚胎之後,作為軀體容器將令人作嘔(無論是被抱臉蟲強行注入基因,還是被異形在體內不斷生長)的卑賤物碎塊重新揉捏成為破胸體的過程。

反過來說,當BwO被排洩出體外,就不再擁有外形,而是分裂的、未分化、未消化完的碎塊卑賤物,是一個事先構建的假客體(pseudo-objet)。半截裸露的卑賤體,這才是仿生人的本相。仿生人以高度形似人體的方式達成了對人類的異化(alienation),他們完全聽命於維蘭德-湯谷公司的指令,甚至“其他優先目標可以全部撤銷”,暴露出本質——一個“純粹的資本主義者”的模樣。

因為在可能的未來裡,抓捕異形並不是為了消滅異形,而是為了將其完全納入商業目的。異形可以“當做無腦進攻計程車兵、再生長壽的基因分析、強酸為主要彈藥的武器庫、外太空防護服的材料”[16],變成資本主義繼續外星殖民的盔甲。

而資本主義的肉身,賽博利維坦早已成為一個將所有人當做卑賤附著物的存在,它的執行在不斷加劇“世界的惡化,這是一個不停運轉的世界,一個因其自身釋放的熱量和製造的垃圾而窒息的世界”,在異形系列裡早已被無產者化(proletarianization)的員工們,除了選擇外星殖民,還能做什麼呢?或許只能像蕾恩那樣,去想象一個充滿著自然烏托邦的外星景觀(spectacle)。不過船員其實早已活在另一個烏托邦中,維蘭德-湯谷公司從一開始就知道異形的存在,卻絕不肯披露資訊,即便遇到滅頂之災,在仿生人的強制要求下,船員依然還是可以被棄置的資產,是可以被犧牲的卑賤物。

如果要追溯到古希臘神話,最有名的異形之一就是斯芬克斯(Sphinx)。這個詞來自希臘語,字面意思正是勒死者,而它正是對抱臉蟲勒死人類模樣的預寫,是卑賤物重新獲得主體性的唯一辦法,寄生於死者並自身進行過度編碼,這裡既沒有身體也沒有器官,有的只是以刺激哥特式身體(Stimulating the Gothic Body),將“內部摺疊成純粹的外部,主體將其記錄為震驚或創傷”[17]。

這些卑賤物“既非主體,也非客體”,但它們依然存在,依然會重新嵌合起來,以一種相互纏繞的方式變成嵌合體。懷孕而不是被植入胚胎,是雜交混血,是卑賤物的動詞化,而最後它還是突破物種生殖隔離,形成新的異形。

大衛的身體無法生育,所以他只能用黑液(Bioformer)給人類服下,身體的潔淨反而讓大衛形成了自我卑賤,魯克也如法炮製。最後,凱還是被迫卵生出一個人類-異形變種後裔(Human-Xenomorph mutant Offspring),這也是每部異形電影都會推出全新異形變體的保留節目。

在經過快速成長之後,蕾恩與觀眾也終於見到了這個新生體的成年體模樣。它至少有3米高,其整體模樣酷似《異形:契約》裡新變體(Neomorph)的近親,不過從膚色與臉型上更接近《異形:普羅米修斯》(Prometheus,2012)裡的工程師族(Engineer),而從身體結構上則更像《異形4:重生》裡從蕾普莉體內孕育出的逆種體。

這次的新生體依然沒有采用CG特效,而是由羅馬尼亞籃球運動員羅伯特·勃洛克茨基(Róbert Bobróczky)扮演。他的身體姿態都異於常人:身形2.31米瘦長、脖頸臉型碩長、手足肢端修長,似有蜘蛛樣指(Arachnodactyly)。這個異形後裔(Offspring)遠遠看去,正像是培根在1933年畫的《受難圖》(crucifixion),那是黑暗的房間裡一襲白色被只剩下纖長的手足所撐開的皮膚。

在電影的終焉,在蕾恩用異形強酸卑賤物腐蝕下,飛船又再度生成一個窟窿空洞,這個異形後裔也被再次填充進空洞之中,變成了滿是血肉模糊的,作為飛船排洩物的太空肉糜。

《異形:奪命艦》海報:培根畫作燒橙色背景

蛋形卵、抱臉蟲/破胸體、成體成為異形生長過程中的三個生命體。生理恐怖、造物恐怖、意識形態恐怖也共同組成了異形恐怖三聯畫。我們會在《異形:契約》裡大衛的手稿中看到三聯的情緒演變:理性的動植物/工程師解剖,折磨酷刑中不斷增長出對神(工程師)的傲慢,以及對肖博士信仰的篡改和最後的侮辱[18]。在這幅三聯畫下寫作著三位學者的名字,分別是德勒茲、培根與克里斯蒂娃。

註釋:

[1] 《異形:奪命艦》的故事發生時間為2142年,是《異形》2122年的20年後,距離《異形2》(Aliens,1986)故事發生還有37年。該作時間上是最靠近初版異形的近未來(Near Future),敘事上又可以獨立成篇,不受其他作品世界觀的深度影響。

[2] 蕾恩用顯示剩餘子彈的M41A脈衝步槍,在幽閉空間裡被異形貼臉呼吸,進入休眠倉前的錄音“我是唯一生還者”,仿生人安迪的“離她遠點,賤貨”,甬道中的藍色鐳射膜,蕾恩利用異形強酸液體腐蝕飛船並透過太空真空將異形粉碎為模糊血肉……等諸多場景都是對異形其他正片場景的再仿作(pastich)。

[3] 神話藍本一直以來都是異形系列的互文性典範版本(caonical version),從普羅米修斯號(Prometheus)到阿克隆星(Acheron),再到奧瑞戈艦(Auriga),都有古希臘/古羅馬的故事原型。

[4] 其基本情節相似性參考[美]H.P.洛夫克拉夫特.死靈之書[M]. 竹子等譯. 北京:北京時代華文書局,2018.6.

[5] 關於恐怖的前現代、現代、後現代分類風格,詳情參見本人的文章。但願.《無間夢境・來生戲》:玩家能動性與怪誕美學[OL]. 澎湃思想市場:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24566287

[6] 為與“無身體器官”(Organ without Bodies,即OwB)形成對稱,本文將“無器官身體”採用英文版縮寫Bodies without Organs,即BwO。

[7] [法]德勒茲、加塔利. 資本主義與精神分裂(卷2):千高原[M]. 姜宇輝譯.上海人民出版社,2023.3:p139.p149.

[8] 蛋形卵在釋放出抱臉蟲之後,就會以“開花”狀態休眠,因為不會再孕育新的抱臉蟲,所以可以判斷為已死亡。參考[美]S.D. 佩裡著、馬庫斯.潘瑟格勞等繪. 異形:韋蘭-湯谷公司報告[M]. 陽曦譯. 成都:四川美術出版社,2017.5:p12.p13.

[9] [斯洛維尼亞]齊澤克. 無身體的器官:論德勒茲及其推論[M]. 吳靜譯. 南京:南京大學出版社,2019.8:pvii.

[10] [斯洛維尼亞]齊澤克. 意識形態的崇高客體[M]. 季廣茂譯. 北京:中央編譯出版社,2001:p186.

[11] [美]S.D. 佩裡著、馬庫斯.潘瑟格勞等繪. 異形:韋蘭-湯谷公司報告[M]. 陽曦譯. 成都:四川美術出版社,2017.5:p19

[12] [法]德勒茲. 兩種瘋狂體制:文字與訪談:1975-1995[M]. 藍江譯. 南京:南京大學出版社,2003.3:p12

[13] [法]德勒茲、加塔利. 資本主義與精神分裂(卷2):千高原[M]. 姜宇輝譯.上海人民出版社,2023.3:p173.

[14] 範曉楠. “肉”的維度——弗朗西斯·培根的繪畫研究[J].美術學報,2020.03:p34.

[15] [法]克里斯蒂娃. 恐怖的權力:論卑賤[M]. 張新木譯. 北京:生活·讀書·新知三聯書店,2000.3:p4.p26.p81.

[16] [美]S.D. 佩裡著、馬庫斯.潘瑟格勞等繪. 異形:韋蘭-湯谷公司報告[M]. 陽曦譯. 成都:四川美術出版社,2017.5:p158.

[17] Mark Fisher. Flatline Constructs [M]. Exmilitary Press,2018:p71.

[18] [澳]丹恩·哈雷特、馬特·哈頓. 異形:契約 大衛手稿(藝術家訪談)[M]. 張子禕、劉竹溪譯. 北京:文化發展出版社,2020.8:p33.